Hasta hace no mucho, la del pijo era una especie más bien escasa en China, aunque, en realidad, el elemento ostentador de dicho sujeto social acumula muchos siglos de historia en el gigante asiático. Lo que ocurre es que, muy probablemente, las clases altas de la China Imperial tenían unos hábitos de consumo público bastante más predecibles y, por ende, considerablemente menos enervantes que los de sus homólogos contemporáneos.

Por supuesto, a las élites económicas de aquella China viejuna también les gustaba rizar el rizo en cuanto a virguerías producidas con el fin de satisfacer o sorprender los sentidos, pero los platos de sesos de mono vivo y los juguetes sexuales se servían en los espacios más exclusivos de las ciudades prohibidas. Es decir, a aquellos “viejos ricos” de China les gustaba darse sus caprichos bien a salvo de la mirada de sus paisanos campesinos, igual que hace nuestra actual crème de la crème con la cocaína y la prostitución de lujo.

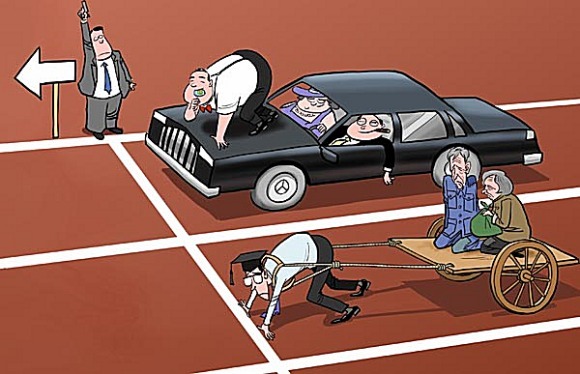

Sin embargo, el pijo es un ser mucho más atrevido, a veces por su deseo de chinchar a quienes se tienen que conformar con menos, y otras veces por su simple ignorancia de la carretilla de horas que tendría que trabajar un becario de 32 añazos para permitirse comer en el Sublimotion ese.

Fuera como fuese, lo cierto es que esa tendencia a disfrutar públicamente de bienes y servicios exclusivos -y dar en las narices con ellos- es relativamente nueva en China, y de ahí que el término «fu er dai» (富二代), uno de los más cercanos a nuestro “pijo”, signifique literalmente “rico de segunda generación”. O sea, hablaríamos de los hijos jóvenes y no tan jóvenes de aquellas familias que pegaron el pelotazo a finales del Siglo XX, después de que Deng Xiaoping y los suyos cambiasen las reglas del juego económico.

Como muchos sabréis, durante los años previos y primerizos del ya ralentizado “milagro chino”, este país pasó por un profundo proceso de transformación en los medios de producción, por el que las viejas Unidades de Trabajo, núcleo comunal-totalizante de la economía maoísta, dieron paso a ambiciosas empresas estatales deseosas de asociarse con las multinacionales más punteras y actualizar su tecnología.

Aquellos fueron los locos años del “no importa que el gato sea blanco o negro”, aunque, obviamente, los mininos que más ratones cazaron en este festín empresarial fueron los de las familias bien situadas del Partido Comunista de China.

Es decir, igual que ocurre con el mito americano del self-made man, en China no existen grandes historias de sacrificio y superación personal libres de algún que otro enchufe decisivo, y si no que se lo pregunten al chino más rico del mundo y copropietario del Atlético de Madrid, el señor Wang Jianlin, cuyo padre luchó junto a Mao en la Larga Marcha, aunque seguramente aquello no tuvo nada que ver con su meteórica carrera desde el ejército hasta el gobierno local y desde allí a los cuadros de mando de una mega-empresa inmobiliaria.

Ahora bien, aunque a muchos supuestos marxistas de tierras occidentales les salgan sarpullidos con solo imaginar la riqueza amasada por los altos cargos del Partido Comunista de China, lo cierto es que los chinos no reaccionan del mismo modo cuando se enteraron de que el hijo del citado ricachón chino le regaló dos Apple Watch a su perro (uno para cada pata delantera).

Y es que, a pesar de que el maoísmo se caracterizó por un look y estilo de vida bien austero, a mi modo de ver, los chinos educados a partir de los 80 tienen un concepto del marxismo mucho más fiel a la visión del propio Carl Marx, quien entendía la producción de riqueza como un proceso necesario en el inevitable camino hacia el comunismo.

Es por ello que, a diferencia de lo que ocurre en la arena política de muchos países europeos, en China casi nadie se rasga las vestiduras cuando “pillan” a miembros del partido comunista dándose un homenaje, ya que, de acuerdo con el plan oficial del partido, la idea es dejar “que algunos se enriquezcan primero”, y que sus proyectos económicos y prácticas de consumo vayan marcando los cauces de lo que sea que acabe significado aquello del sueño chino.

De hecho, una de las cosas que más me sorprende de los chinos es la cantidad de esperanza que les queda en llegar a ser ricos, y quizás por eso, aunque también por cuestiones de represión política más que conocidas, parecen más pacientes y tolerantes con las chorradas de sus ilustres despilfarradores.

Es más, siempre me ha llamado la atención el gusto por el lujo que les entra a los universitarios chinos a medida que avanzan en su carrera, y aunque esto ha cambiado algo en los últimos dos años, muchas cenas con los profesores se llevaban a cabo en condiciones de exclusividad que yo nunca había experimentando en Navarra.

Luego están los universitarios pijos, cuya proporción aumenta considerablemente a medida que nos adentramos en los cursos de posgrado. Yo tuve la suerte de conocer dos especímenes bien llamativos, uno de los cuales volcó su Land Rover último modelo en pleno centro del campus, mientras que el otro cambiaba de iPhone cada vez que estornudaba, aunque, una vez más, yo fui prácticamente el único sociólogo del departamento que se molestó en hacer chascarrillos al respecto.

Eso sí, un empeoramiento en la borrasca económica que se ha formado sobre China, y ya se pueden ir preparando los pijos, porque a los marxistas chinos les encanta soñar con un país próspero, pero sospecho que pueden tener muy mal despertar si resulta que las diferencias sociales aumentan todavía más y se vuelven insalvables.

23 ideas sobre “Ser pijo en China”